인류관

인류관 안내

약도 안내

- 자연사관

- 1. 인류의 탄생

- 2. 인류진화와 문명의 발달

- 3. 미래의 인류

인류 출현과 진화에 따른 과학문명발달사

과거로부터 이어져 온 우리의 진화사는 우리의 시대에도, 또 다음 시대에도 계속되어 미래의 인류문명과도 맞닿습니다. 이렇듯 장구한 진화의 시간 속에서 인류는 언제, 어떻게 나타나 오늘날 이토록 번성하게 되었을까요? 이에 대한 답은 바로 인류 진화사에 담겨있으니 이제 진화의 눈으로 우리 자신은 물론 우리가 만들어낸 도구와 문화의 역사를 들여다봅시다.

대표전시품 소개

-

인류진화 분기도

인류 진화는 계단을 오르는 것처럼 각 단계가 연속하여 이루어지거나, 이어달리기를 하는 것처럼 한 종이 나타났다가 사라지면 곧바로 다음 종이 나타나는 식으로 이루어지지 않았습니다.

오늘날 우리가 나타나기까지 무수히 많은 종의 조상들이 비슷한 시기에 나타났다가 제각기 사라졌고 또 새로운 종들이 나타나는 과정이 반복되었습니다. 맨 처음 침팬지보다 조금 더 큰 뇌를 가진 종이 등장한 이래 비슷한 시기에 살았던 오스트랄로피테쿠스(Australopithecus) 속 오스트랄로피테쿠스와 파란트로푸스(Paranthropus) 속 파란트로푸스는 꽤나 다르게 생긴 모습이었습니다. 우락부락한 머리뼈 때문에 파란트로푸스 속의 종들은 강건형(robust form)으로 분류되는 반면 상대적으로 부드러운 느낌의 오스트랄로 피테쿠스 속은 연약형(gracile form)으로 분류됩니다. 이후 호모 속이 등장하면서 뇌 크기가 비약적으로 증가했지만 호모 속 안에서도 극단적으로 머리가 작았던 호모 플로레시엔시스(Homo floresiensis)부터 현생 인류보다 머리가 더 컸던 호모 네안데르탈렌시스(Homo neanderthalensis)까지 들쭉날쭉한 변화를 보입니다.

-

인류는 언제 출현 했을까

최초의 인류가 언제 지구상에 나타났고 어떤 모습이었는지를 밝히려는 노력은 역사시대부터 오늘날까지 집요하게 계속되어왔습니다. 그것은 바로 우리의 시작을 알아야 우리의 진화 과정을 제대로 이해하고 또 앞으로 어디로 나아갈지에 대해서 알 수 있기 때문입니다. 말하자면 최초의 인류는 인류 진화사의 첫 번째 퍼즐 조각입니다. 현재 가장 오래된 인류는 2002년 발견된 사헬란트로푸스 차덴시스(Sahelanthropus tchadensis)이며, 이와 함께 인류 진화사의 초기에 오로린 투게넨시스(Orrorin tugenensis), 그리고 아르디 피테쿠스(Ardipithecus) 속 아르디 피테쿠스에 속하는 두 종의 인류가 존재 했던 것으로 파악됩니다. 개체 수가 적어 이들 초기 인류의 특징을 완벽하게 복원할 수는 없지만, 이들의 뇌는 침팬지보다 비슷하거나 약간 큰 수준이었고 침팬지보다 작은 송곳니를 가졌을 것으로 추정됩니다.

-

두발로 걷다

두 발을 번갈아 가며 땅을 힘껏 밀었다가 다시 앞으로 내딛는 걸음걸이는 사람을 사람이게 하는 가장 기본적인 특징이며, 동시에 그 자체가 인류 진화의 첫 걸음이기도 하다. 이러한 변화가 언제 처음 나타났는지에 대해서는 이견이 있지만 대체로 350만 년 전에 살았던 오스트랄로피테쿠스 속의 종들은 두 발로 땅을 힘껏 내딛으며 살았던 것으로 보인다. 이 인류의 머리뼈 밑면 큰구멍(대후두공 Foramen magnum)의 위치와 무릎 관절이 이루는 각도, 골반뼈의 형태가 바로 그 증거이며, 무엇보다 이 인류가 남긴 발자국은 이들이 이전 인류에 비해 훨씬 능숙하게 두 발로 걸었다는 사실을 잘 보여준다

-

불을 사용하여 서식지를 넓히다

불을 관리하고 사용하는 능력은 인류가 최초로 이뤄낸 중요한 발명이라 할 만큼 우리에게 특별한 의미가 있습니다. 인류는 불로 빛과 온기를 얻어 무리를 안전하게 지켰고 좀 더 추운 곳으로 영역을 확장해 나갔습니다. 그뿐만 아니라, 음식을 익혀 먹게 되어 소화 효율이 높아졌고 음식물에 남아있는 세균이나 기생충을 죽여 질병의 위험을 줄일 수 있게 되었습니다. 인류가 언제부터 불을 인위적으로 만들어내고 관리하기 시작했는지는 이견이 있습니다. 하지만 아프리카를 떠났던 호모 에렉투스가 불을 둘러싸고 모여 어울리게 되면서, 이전의 인류와는 확연히 다른 방향으로 진화가 이어졌다는 사실만은 분명합니다.

-

첫 집짓기를 시작하다

40만 년 전 아슐리만 석기로 사슴을 사냥하던 사람들은 프랑스 남부의 니스에 타원형의 막집을 지었습니다. 테라 아마타로 명명된 이 유적에서는 화덕자리도 함께 발견되어 그 곳에서 인류가 생활하였다는 사실을 알 수 있게 합니다. 이는 호모 하이델베르겐시스가 남긴 흔적으로 이 인류는 약 80만 년 전에서 20만 년 전 사이에 살았을 것으로 추정됩니다. 호모 하이델베르겐시스는 현생 인류와 멸종한 우리의 사촌인 네안데르탈인의 공통조상으로 여겨집니다. 그러니까 이전에 살았던 호모 에렉투스와 현생 인류 사이를 이어주는 연결고리인 셈입니다.

-

한반도의 인류화석

아프리카를 떠나 아시아에 맨 처음 도달한 인류는 호모 에렉투스로 알려져 있고 그들의 흔적은 오늘날 한반도에도 남아있습니다. 단양금굴 유적에서는 70만 년 전 인류 흔적이, 평양의 상원 검은모루 유적에는 60만 년 전에서 40만 년 전 사이에 인류가 살았던 흔적이 남아 있는데, 두 유적은 한반도에 남아있는 가장 오래된 인류의 흔적이기도 합니다. 화석으로는 평양 대현동 역포리에서 발견된 ‘역포사람’이 가장 오래되었으며, 이 화석은 중국의 저우커우뎬 유적에서 나온 호모 에렉투스와 유사한 점이 있습니다. 평양 인근의 용곡 동굴에서 출토된 용곡사람은 현생 인류 이전의 인류와 현생 인류의 특징이 섞여 있습니다. 마치 모자이크처럼 특징들이 섞여 있는데 이러한 경향은 만달리 동굴 유적에서 발굴되어 남성으로 추정된 인류 화석에서도 나타나지만 만달사람이 용곡 사람보다는 현생 인류에 더 가까운 모습입니다. 남한에서는 충북 청주시 인근의 두루봉 흥수굴에서 5~6세로 추정되는 어린아이 화석이 발굴되었고 현재 남한의 구석기인으로 교과서에 소개되고 있습니다. 최근 유전체 분석을 이용한 연구에 따르면 한국인은 수천 년간 북방계와 남방계 아시아인이 혼합되어 구성되었음이 밝혀지기도 했습니다.

-

석기를 대량생산하다

후기 구석기시대 현생 인류가 만들어낸 석기는 이전과 비교할 때 가히 혁신적인 발전을 이뤄냈다고 할만합니다. 이제 인류는 돌의 성질에 따라 돌을 더욱 세밀하게 다듬어 표준화된 방법으로 많은 양의 석기를 만들어냈으며, 의도적으로 정교하게 떼어낸 돌날과 격지를 이용해 정교한 석기를 만들었습니다. 특히 나무에 묶거나 다른 도구와 조립한 도구들은 이전에는 찾아볼 수 없는 새로운 기술입니다. 당시 현생 인류가 가진 인지능력은 다양한 기술과 도구의 발전으로 이어졌고 그 흔적은 오늘날 한반도 곳곳에 남아있습니다. 하나의 돌에서 수십 개의 작은 좀돌날을 규격화된 방법으로 떼어내고 그 떨어져 나간 좀돌날을 이용해 조합식 도구를 만들어내는 좀돌날몸돌 문화는 그 자체로

-

상징적 표현을 시작하다

- 현생인류의 의식과 표현에 대한 변화과정

- 언어로 현생 인류의 창조력은 비약적으로 커졌고 고차원적 사고와 표현이 가능해졌습니다. 삶과 죽음을 얘기하기 시작했으며 자신들의 생각과 의식을 예술로 표현했고, 때로는 특별한 장소에 모여 의례를 행하면서 무리의 결속이 더욱 단단해지기를 바랬던 것 같습니다. 이 모든 행위가 어떻게 시작되어 흘러왔는지 명확하게 증명하는 것은 불가능하지만 이들이 남긴 피리와 비너스상, 사자인간, 동굴 속의 벽화들은 자연 안에서 그들이 느꼈을 공포와 풍요, 기원의 마음을 잘 전달하고 있습니다.

- 과거 상징적 표현에 대한 현대적 해석

- 인류가 남긴 예술의 흔적은 그들이 상징과 기호를 통해서 자신들의 생각과 의식을 표현하려 애썼다는 증거입니다. 이러한 행위의 기원이 어디까지 올라가는지 정확히 알지 못하지만 최근 발견되는 예술의 흔적들은 인류가 생각보다 훨씬 일찍부터 상징을 표현해왔다는 사실을 말해줍니다. 당시 현생 인류는 자신이 속한 공동체가 풍요롭고 그 안에서 자신의 삶이 지속되기를 바랬던 것 같습니다. 4만 년 전 동굴에 남긴 구석기인의 손 모양은 자신들이 거기 있었음을 그 자체로 증명합니다.

-

통신의 발달로 사회 네트워크가 확장되다

오늘날의 통신은 공간으로 한정되지 않습니다. 우리는 장소에 구애받지 않고 우리의 생각이나 정보를 문자나 소리, 이미지, 영상으로 자유롭게 전송할 수 있습니다. 컴퓨터와 인터넷, 이동통신과 위성통신을 비롯한 정보 통신 기술은 단순한 소통의 수단을 넘어 새로운 관계와 문화를 만들어내고 있습니다. 언제 어디서나 방송을 시청할 수 있고 교통 정보 서비스를 실시간으로 이용할 수 있으며, 재택근무, 전자상거래, 온라인 학습, 화상 회의 등이 우리 생활에서 자연스럽게 실현되고 있습니다. 미래의 우리는 통신 기술의 발달로 유비쿼터스 생활이 일반화된 세상에서 세계 통신 네트워크로 어떤제한도 없이 소통하며, ‘소통의 인류’로 계속 진화해갈 것입니다.

-

호기심으로 자연을 탐색하다

인류 역사에서 가장 뛰어난 발명품 중의 하나는 바퀴입니다. 바퀴를 발명한 기원전 수천 년경의 고대 인류는 인식하지 못했지만, 바퀴에는 물건을 밀 때보다 굴릴 때 마찰력이 작아지는 원리가 포함되어 있습니다. 기원전 6세기에 이르러 다양한 자연현상의 원인을 초자연적인 존재의 탓으로 돌리던 관습에서 벗어나 자연안에서 그 원인을 설명하려 하면서 자연철학이 발생했습니다. 고대 그리스의 아리스토텔레스에 의해 자연 철학자라 명명된 이들의 목표는 만물의 근원 물질을 탐색하고, 이 물질들이 어떤 성질을 지니고 있어 자연현상을 만들어내고, 소멸시키며, 또 변화시키는지 탐구하는 일이었습니다. 따라서 일반적으로 자연철학 또는 과학이 고대 그리스에서 시작되었다고 간주됩니다. 고대 그리스인의 사색은 아리스토텔레스에 의해 집대성되었기 때문에 ‘그리스의 우주론’은 ‘아리스토텔레스의 자연관’이라고도 불립니다. 그리스의 우주론은 천체의 운동을 논하는 천문학과 지상의 운동을 논하는 자연학으로 나눌 수 있습니다. 천문학의 뼈대는 ‘천동설’이며, 자연학의 중심 원리는 ‘운동론’입니다. 아리스토텔레스의 자연관은 이후 2000년 가까이 유럽사람들이 자연을 이해하는 방식을 지배했습니다.

-

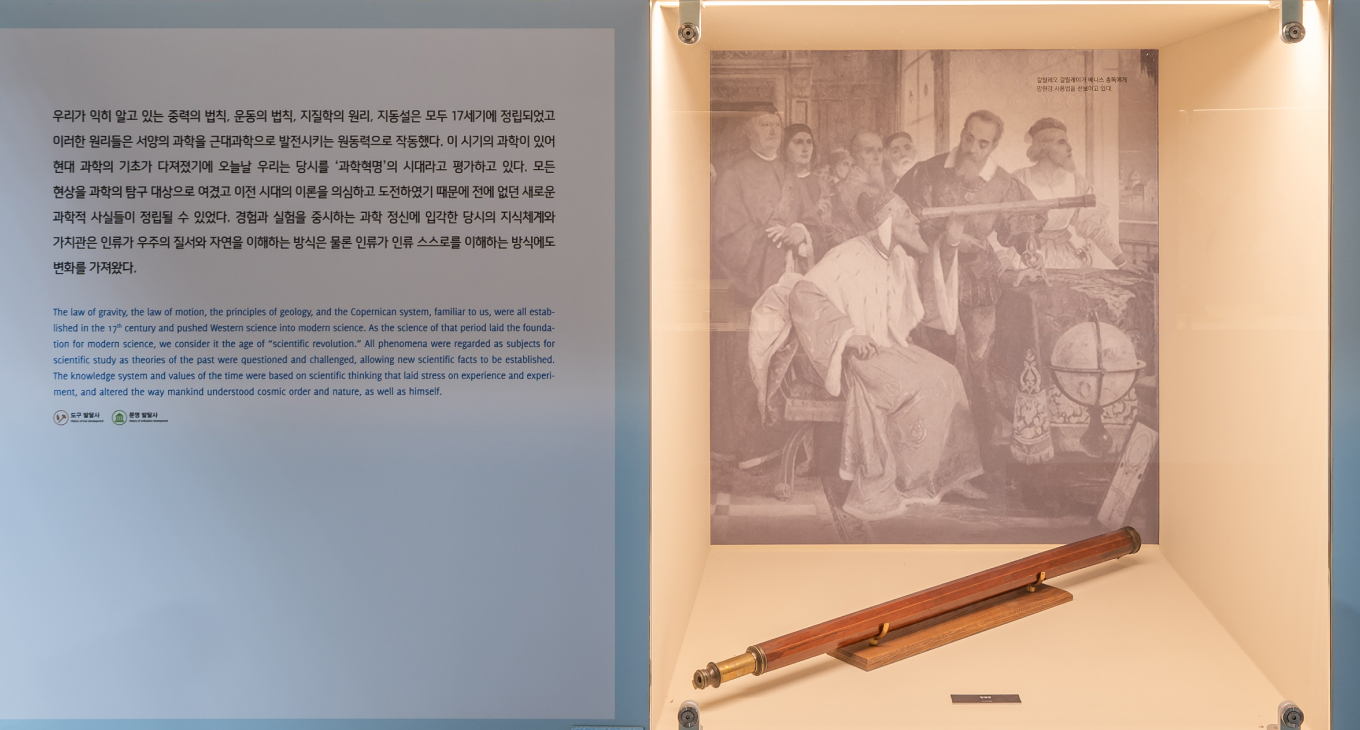

과학적으로 탐구하기 시작하다

우리가 익히 알고 있는 중력의 법칙, 운동의 법칙, 지질학의 원리, 지동설은 모두 17세기에 정립되었고 이러한 원리들은 서양의 과학을 근대과학으로 발전시키는 원동력으로 작동했습니다. 이 시기의 과학이 있어 현대 과학의 기초가 다져졌기에 오늘날 우리는 당시를 ‘과학혁명’의 시대라고 평가하고 있습니다. 모든 현상을 과학의 탐구 대상으로 여겼고 이전 시대의 이론을 의심하고 도전하였기 때문에 전에 없던 새로운 과학적 사실들이 정립될 수 있었습니다. 경험과 실험을 중시하는 과학 정신에 입각한 당시의 지식체계와 가치관은 인류가 우주의 질서와 자연을 이해하는 방식은 물론 인류가 인류 스스로를 이해하는 방식에도 변화를 가져왔습니다.

-

가상세계를 만들다

인류의 호기심과 상상력은 우리의 생활 공간을 무한대로 확장시켰습니다. 거짓을 의미하는 ‘가상’의 공간과 실체를 뇌가 실제의 현실로 받아들임으로써 우리의 공간과 경험이 새롭게 창조되고 확장되었기 때문입니다. 우리는 언제 어디에서든 가상세계에서 원하는 만큼 머무를 수 있습니다. 그뿐만 아니라 증강현실 기술은 실제 환경에 가상의 사물을 합성해 무엇이 진짜이고 가짜 현실인지 구분하기 어려운 현실세계를 우리 눈앞에 펼쳐놓았습니다. 이렇게 가상세계는 우리의 감각과 함께 지각을 확장시켰고 그 속에서 형성된 가상의 자아는 현실 세계의 자아와 끊임없이 서로 영향을 주고받으며 새로운 자아로 융합되고 있습니다.